多様な人材の能力を発揮できる社会に向けてどのような取り組みが必要なのか、実際にどのような動きがあるのか確認してみましょう。

ダイバーシティ・インクルージョン(Diversity・Inclusion)とは

ダイバーシティとは「多様性」、インクルージョンは「包み込む」といった意味があります。

この2つの言葉を合わせ、多様性を認めるだけでなく、一人ひとりのスキルや特性を生かし、誰もが積極的に働ける環境をつくっていくことがダイバーシティ&インクルージョンな状態です。

日本経済団体連合会の指針では、ダイバーシティ・インクルージョンについて以下のように定義されています。

「ダイバーシティ・インクルージョン」とは、多様性を受け入れ企業の活力とする考え方である。 企業の組織活性化、イノベーションの促進、競争力の向上に向けて、まずは 女性、若者や高齢者、LGBT、外国人、障がい者等、あらゆる人材を組織に迎え入れる「ダイバーシティ」が求められる。その上で、あらゆる人材がその能力を最大限発揮でき、やりがいを感じられるようにする包摂、「インクルージョン」が求められる。ダイバーシティとイン クルージョンの双方があいまって、企業活動の活力向上を図ることができる。また、ダイバーシティ・インクルージョンの実現は、全ての従業員が自己実現に向けて精力的に働くことのできる環境を生み、従業員一人ひとりのQOLの向上にもつながっていく。

一般社団法人 日本経済団体連合会:https://www.keidanren.or.jp/policy/2017/039_honbun.pdf

社会保険業務における多様性の対応

社会保険業務では、多様性への対応が必要とされる場面が増えています。

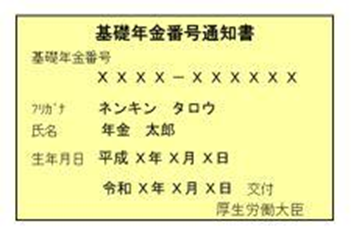

例えば、昭和49年11月から発行されていた年金手帳が廃止され、令和4年4月より「基礎年金番号通知書」の発行へと変更されました。さらに新しく発行される基礎年金番号通知書から、性別の記載が撤廃されました。

年金手帳を紛失してしまった時の再交付の申請用紙もこれを機に改定されています。

また、変更後の様式は「基礎年金番号通知書再交付申請書」と名称を変え、さらに“届出様式等における性別記載欄の削除”を行っています。

その他にも一部様式について性別の記載を削除し改変が行われています。

詳細は国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年3月30日厚生労働省令第52号)H220330T0040.pdf (mhlw.go.jp)に記載されています。

基礎年金番号通知書は被保険者に直接送付されます

これまで、年金手帳は年金事務所から各事業所あてに送付されていましたが、年金手帳の廃止後、基礎年金番号通知書は原則、被保険者の住所あてに発送されることになりました。

ただ、被保険者が海外に居住している場合や、被保険者に届かない場合は、事業所あてに送付されることがあるので担当者は注意が必要です。

採用における多様性の影響

採用時にも多様性を重視する動きが大きくなってきています。

公正な採用選考を行うことを目的とし、性別の記載やその他プライバシーに係る内容の記載をなくすような方向になっています。

厚生労働省のPDFに「新たな履歴書の様式例の作成について」がまとめられていますが、従来の履歴書様式例と異なる点は下記のとおりです。

1. 性別欄は任意記載欄となります。

2. 各欄(「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」)の 4項目は設けないこととします。

厚生労働省「新たな履歴書の様式例の作成について」

様式例のほかに、面接時の質問例なども載っておりますので、参考にしてみてください。

まとめ

ダイバーシティ・インクルージョンな社会の実現のためには、マイノリティ(少数派)とマジョリティ(多数派)があることを理解し、働きやすい環境を目指していくとともに、必要な情報を得ていく情報収集力やコミュニケーション能力を個々が身につけていくことが必要不可欠です。

多様な人材の能力を発揮できる社会に向けて始められることから始めましょう